揭示喀斯特地区污染流域细粒汞的迁移转化特征

历史汞污染遗留场地(冶炼废渣堆)持续不断地向下游水体释放汞,但其影响范围仍不清楚。河流既是连接汞污染区与“甲基化敏感区”的“通道”,也是汞的“生物地球化学反应器”。亚微米胶体在水生环境中普遍存在,可以促进吸附污染物的长距离迁移。因此,迫切需要了解汞在河流生态系统的粒径分布特征、迁移扩散强度和生物可利用性,以准确评估其生态环境风险。

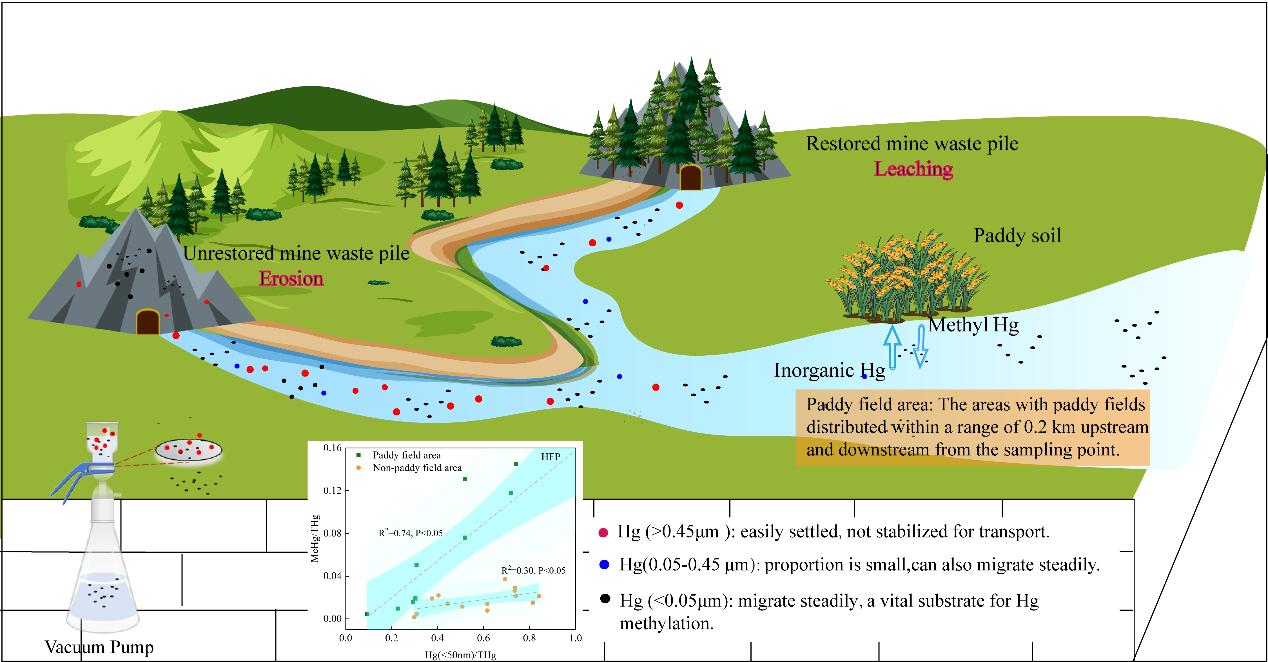

本研究选取位于贵州铜仁万山汞矿区的两条源头堆积大量冶炼废渣的河流为研究对象,对两条河流的含汞颗粒物形貌、汞的粒径分布及汞同位素组成进行分析,以揭示不同粒径含汞颗粒在河流中的迁移转化规律。研究表明,在冶炼废渣堆附近,汞主要结合在<0.05和>0.45 μm的颗粒上,结合在0.05 ~ 0.45 μm颗粒上的汞仅占总汞的20.0% ± 17.1%。随着与冶炼渣堆距离的增加,粒径<0.05 μm的含汞颗粒所占总汞比例逐渐增加(枯水期和丰水期分别高达55.4% ± 14.9%和51.5% ± 17.0%),其浓度在整个流域中几乎保持不变。汞同位素结果也表明,粒径<0.05 μm的含汞颗粒可以稳定长距离迁移。而且发现粒径<0.05 μm的含汞颗粒占总汞的比例与甲基汞占总汞的比例呈显著正相关关系,表明该部分汞是河流中汞甲基化的重要底物。本研究探讨了颗粒粒径对汞的迁移和生物可利用性的影响,突出了结合在粒径<0.05 μm颗粒上的汞在水生环境中的关键作用,为汞污染修复策略的制定提供科学支撑。

上述研究成果发表于环境科学领域NI期刊Water Research。研究得到国家重点研发计划项目(2020YFC1807600)、贵州省重大科技专项(黔科合重大专项字[2024]013)、贵州省后补助项目和中国科学院青年创新促进会优秀会员(Y2021106)资助。论文第一作者为闫君尧博士后,通讯作者为冯新斌课题组李平研究员。

论文信息:Junyao Yan, Ruolan Li, Chuan Wang, Shaochen Yang, Mingyu Shao, Leiming Zhang, Ping Li,* Xinbin Feng. Transport and transformation of colloidal and particulate mercury in contaminated watershed. Water Research, 2025, 278: 123428.

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.watres.2025.123428

图1 喀斯特地区污染流域细粒汞的迁移转化特征示意图

(冯新斌课题组/供稿)

附件下载: