氧化还原过程中砷在喀斯特土壤中的迁移和固存研究

全球约有25%的人口依赖喀斯特地区的地下水作为饮用水源。我国拥有世界上最大的连续喀斯特区域,其区域主要集中在西南地区。西南地区的许多地方也将岩溶水作为重要的饮用水源。喀斯特区域特殊的地质结构如存在大量的溶洞和岩石裂隙等可导致土壤中的污染物如砷等快速渗入到地下水中,从而造成地下水污染。然而,关于喀斯特土壤在氧化还原条件下砷迁移的规律以及影响机制很大程度上是未知的。

针对以上科学问题,中国科学院地球化学研究所环境地球化学国家重点实验室冯新斌研究员团队联合德国伍珀塔尔大学Jörg Rinklebe教授团队,通过使用多种同步辐射光谱分析技术和地球化学微培养装置,研究了受砷污染的喀斯特土壤在交替还原-氧化条件下砷的迁移和固存规律。研究结果显示:

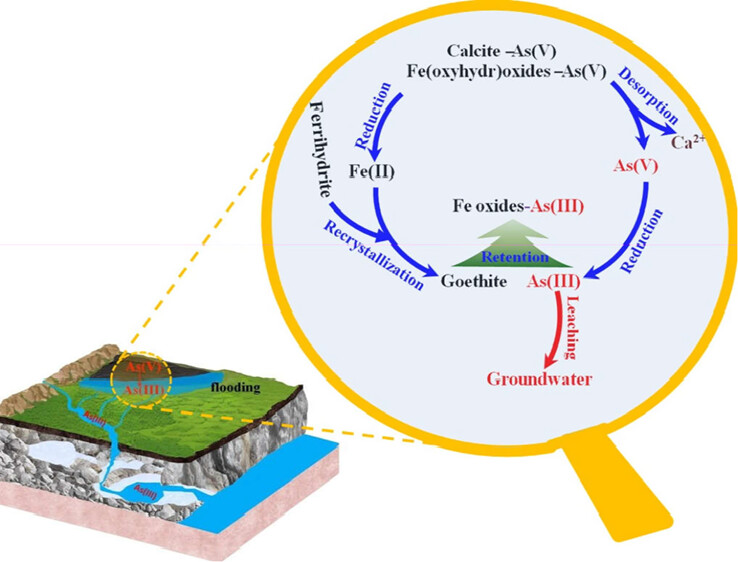

(1) 土壤中的砷主要以As(V)的形式存在,并且As(V)主要与铁氧化物结合存在。

(2) 在氧化还原电位不高于-100(Eh≤ -100)的条件下,溶解态砷的浓度高达294 μM,并且约有95%的砷为As(III)。这个结果说明在还原条件下砷的活化风险高。进一步研究发现,造成该结果的原因是由于土壤中水铁矿和方解石在还原条件下发生了溶解,从而导致与之结合的As(V)的释放和还原。

(3) 在氧化还原电位不低于+100(Eh≥ +100)的条件下,溶解态砷的浓度低,为17.0 μM,并且约有68%的砷为As(V)。造成该结果的原因可能是由于As(III)被氧化或是As(III)被重结晶形成的新的铁矿物固定。

图1 喀斯特土壤中砷迁移和固存机制示意图

本研究的亮点在于使用先进的同步辐射光谱分析技术,深入研究了砷在喀斯特土壤中的形态和迁移机制,揭示了氧化还原变化对砷活化和固定的关键影响,特别是在喀斯特环境中,探讨了特定微生物群落在砷转化中的作用,为理解砷的生物地球化学循环提供了新的视角。

上述研究成果发表在环境科学与地球科学研究领域期刊Environmental Science & Technology(《环境科学与技术》)上。该研究得到了国家自然科学基金(42222305)、德国亚历山大·冯·洪堡基金(3.5-1186537-CHN-HFST-P)、贵州省2020年科技补贴项目(GZ2020SIG)、贵州省科技厅基础研究计划(ZK[2021]-key-045)、中国科学院“百人计划”、贵州省“千人创新创业计划”(GZQ202208090)以及环境地球化学国家重点实验室开放基金(SKLEG2024209)等的资助。

论文信息:Jianxu Wang*, Sabry M. Shaheen, Ann-Christin Swertz, Chengshuai Liu, Christopher W.N. Anderson, Scott Fendorf, Shan-Li Wang, Xinbin Feng, Jörg Rinklebe*. First insight into the mobilization and sequestration of arsenic in a karstic soil during redox changes. Environmental Science & Technology. 2024, 58(40), 17850-17861.

链接:https://doi.org/10.1021/acs.est.4c02989

(冯新斌课题组/供稿)

附件下载: