突破水体甲基汞同位素分析技术瓶颈:DGT方法揭示稻田水体汞的迁移转化机制

甲基汞(MeHg)是一种具有强效神经毒性的有机形态汞,易于在食物链中富集积累,严重威胁人体健康。水体是甲基汞生成的重要场所,但长期以来,学者们对水体中甲基汞的来源与转化过程仍缺乏系统的认识。汞稳定同位素技术作为示踪汞生物地球化学行为的有力手段,被广泛应用于揭示土壤、大气等环境介质中汞的迁移转化规律。然而,局限于分析技术,汞同位素技术在水环境介质中的应用十分有限。特别是,当前国际上对自然水体中甲基汞同位素组成的精准测量仍面临双重技术瓶颈;其一是,缺乏超痕量甲基汞的高效富集技术;其二是,样品基质复杂,无机汞干扰难以消除。这两大技术难题致使水体甲基汞同位素数据长期缺失,制约了我们对自然水体中甲基汞来源和迁移转化规律的深入理解。

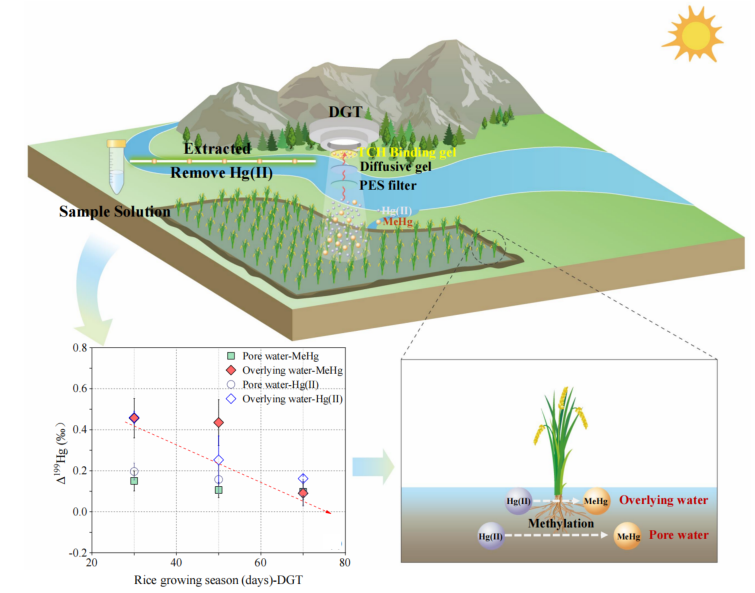

近期,中国科学院地球化学研究所环境地球化学国家重点实验室冯新斌研究员团队取得重要突破,其研究成果发表于国际权威期刊《Analytical Chemistry》。该团队首次提出基于梯度扩散薄膜(DGT)技术测定自然水体中甲基汞同位素组成的分析方法,成功攻克了自然水体中甲基汞同位素组成难以精准测定的技术难题(图1)。目前,该方法已成功应用在汞矿区稻田水体中甲基汞的来源和迁移转化过程研究。此项研究不仅填补了甲基汞同位素测定方法学领域的空白,还为深入探究稻田水体中甲基汞的来源与转化机制提供了关键的科学依据,对于降低水稻甲基汞污染风险、保障粮食安全具有重要实践指导意义。

本研究还获得以下重要发现:

(1)稻田水体中甲基汞的Δ199Hg值与Hg(II)的Δ199Hg值一致,表明稻田水体中溶解态Hg(II)的原位甲基化是稻田水体中甲基汞生成的关键过程。

(2)Williamson-York拟合方程显示,稻田上覆水中MeHg的Δ199Hg/Δ201Hg斜率(1.07 ± 0.09)与水相Hg(II)的光致还原特征斜率(~1.00)基本一致,这表明上覆水中溶解态Hg(II)在甲基化前经历了强烈的光还原作用,而甲基汞的光降解过程相对较弱。

图1. 基于DGT技术示踪稻田水体中甲基汞的来源与转化过程示意图

上述研究得到了国家自然科学基金(41931297,42177445),国家重点研发计划(2020YFC1807304)、贵州省重大科技专项([2025]002)、中国科学院青年创新团队项目(JCTD-2021-17)以及贵州省2021年科技补贴(NO.GZ2021SIG)项目的资助。论文第一作者为尹宏倩博士后,通讯作者为姚珩副研究员和冯新斌研究员。

论文信息:

Yin,H.;Yao,H.;Meng,B.;Lin,C. J.;Yuan,W.;Yin,R.;Li,P.;Chen,C.;Pu,Q.;Zhang,K.;Sun,G.;Zhang,H.;Feng,X.,Sources and Transformation of Methylmercury in Paddy Water: Insights from Mercury Isotopes Collected by Diffusive Gradients in Thin Films. Anal Chem 2025,97,(17),9183-9191.

论文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.analchem.4c06132

(环境室 冯新斌课题组/供稿)

附件下载: