富含碳酸盐矿物的黄土高原碳酸盐风化相关碳汇通量取得新进展

石圈作为最大的碳库,其化学风化是陆地碳汇的重要组成部分。最近的研究发现,碳酸盐风化相关碳汇通量(CCSF)在百年尺度大气CO2吸收中的作用比硅酸盐更为显著。由于碳酸盐溶解动力学迅速,其在富含碳酸盐矿物的黄土区河流流域中的HCO3-负荷中起主导作用。然而,以往的研究主要集中于岩溶地区的碳酸盐风化相关碳汇通量,对富含碳酸盐矿物的黄土高原的相关研究较少,该区域的CCSFs 的变化、机理和准确估算仍不清楚。

据此,中国科学院地球化学研究所环境地球化学国家重点实验室刘再华研究员团队于2020年11月至 2022 年5月,利用水化学、稳定同位素和理论模型等手段,阐明了位于黄土高原的红河、五里河和白牛河的河流水化学时空变化特征及控制机制。结果表明,三条泉-河系统中 HCO3- 浓度的季节性变化呈现出恒定行为,这与南方岩溶地区河流的结果一致。因此,对于黄土高原的集水区而言,径流深度(河流排水量)的变化可能比HCO3-的变化在控制CCSFs中发挥更重要的作用。

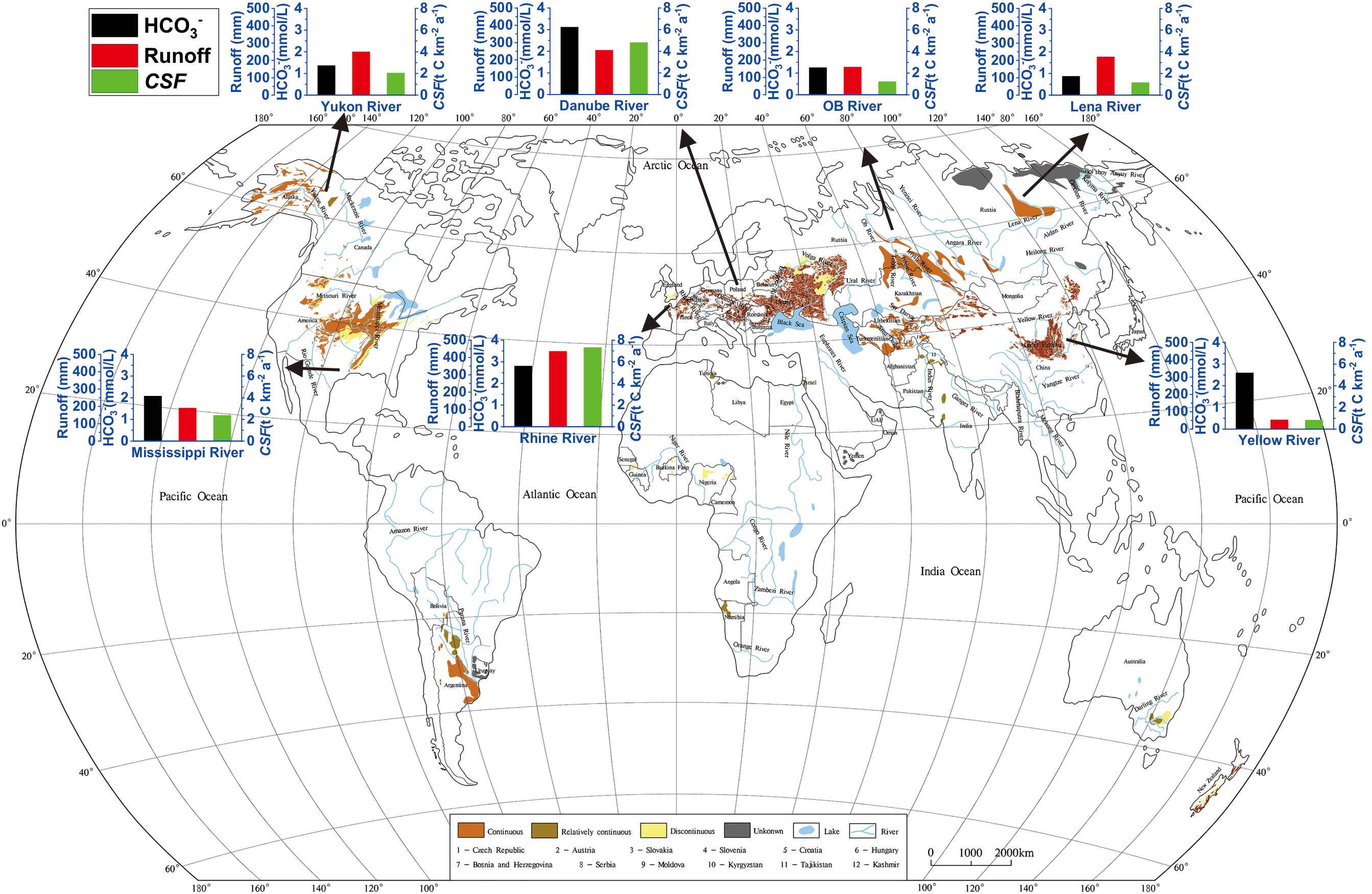

在给定的土壤CO2浓度下,泉水的 HCO3- 平均浓度高于当地年平均温度为13.1°C 时的 HCO3-平衡浓度。较高的 HCO3-浓度表明,HCO3-也来自强酸(H2SO4 或 HNO3)对碳酸盐矿物的溶解。 扣除强酸的影响后,红河、五里河和白牛河的净CCSF 分别为 5.03 t C km-2 yr-1、4.61 t C km-2 yr-1 和 5.39 t C km-2 yr-1。 我们还发现,发源或流经黄土地区的世界主要河流的CO2消耗量可达 20.86×106 t C km-2 yr-1,占河流碳酸盐矿物风化碳通量的9.86%。

图1. 发源于或流经世界黄土地区的主要河流的 HCO3- 浓度、径流深度和CCSFs

考虑到黄土在世界范围内的广泛分布(约占陆地总面积的6%),有必要进一步研究黄土中碳酸盐风化碳汇通量及其控制机制。

上述研究成果发表在国际地学领域重要期刊《Global and Planetary Change》上。孙海龙副研究员以及博士后邵明玉为共同第一作者,刘再华研究员为通讯作者。本研究得到了中国科学院战略性先导专项(XDB40020000)、广西壮族自治区科学研究与技术开发专项(AB21196050)、国家自然科学基金(42141008、42130501、42407287)、环境地球化学国家重点实验室自主部署课题(SKLEG2024106)、贵州省科技重大项目(黔科合[2024] 014、[2024] 013)的资助。

论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818125001730

(刘再华课题组 邵明玉/供稿)

附件下载: