富营养化湖泊藻华维持机制研究取得新进展

当前我国河流水质改善明显,但是湖库治理“遇到了前所未有的难题”。特别是湖库的藻类生物量一直没有明显的降低,湖库富营养化已经成为我国水环境治理中的重中之重。随着外源磷的输入得到有效控制,内源磷在藻华生消过程中扮演着越来越重要的角色。大量调查发现,即使在溶解性磷极低的条件下,富营养化湖泊中的藻华不仅没有受到限制,甚至呈现出日益扩张的趋势。因此,厘清富营养化湖泊中内源磷(藻源磷、悬浮颗粒物磷及沉积物磷)的形态转化过程对理解藻华维持机制尤为重要,然而相关研究还比较薄弱。

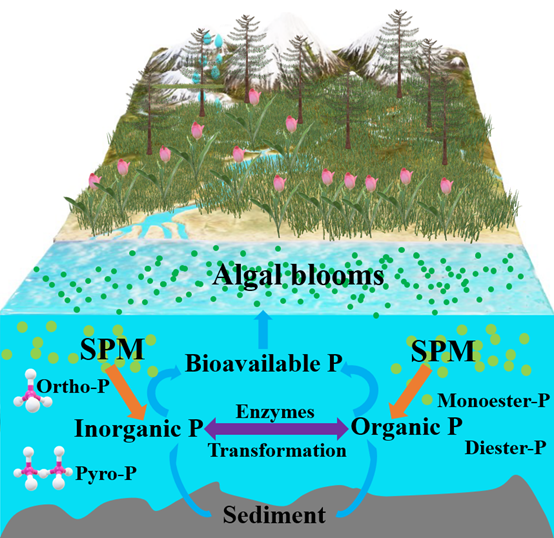

最近,中国科学院地球化学研究所环境地球化学国家重点实验室陈敬安研究员领导的研究团队,综合运用化学连续提取、核磁共振波谱 (31P NMR)、酶水解和16S rRNA等技术表征了典型富营养化湖泊不同季节的多介质样品(藻类、悬浮颗粒物和沉积物)中磷的赋存形态的时空动态特征,在此基础上,探讨了内源磷的形态转化和地球化学循环过程。结果表明:(1)藻类、悬浮颗粒物和沉积物的磷组成主要包括正磷酸盐、正磷酸单脂、正磷酸二脂和焦磷酸盐。(2)碱性磷酸酶活性及二脂磷/单脂磷比值等分析显示,冬季和夏季悬浮颗粒物单脂磷、二脂磷的矿化程度明显高于春季。(3)在冬季,来源于悬浮颗粒物有机磷的矿化的溶解性无机磷主要以正磷酸盐和焦磷酸盐储存在藻类体内,而春季藻类主要依赖自身储存的无机磷供给生长繁殖所需,到了夏季,藻类水华所需的磷则主要来自悬浮颗粒物有机磷的矿化。上述成果深化了对富营养化湖泊内源磷循环与藻类生消关系的科学认识,可为我国湖库富营养化治理工作提供理论指导。

图1 富营养化湖泊内源磷循环与藻华维持机制

上述成果在环境科学领域重要期刊Water Research上发表。该研究得到了国家重点研发计划(2021YFC3201000),国家自然科学基金(41977296, 42277253),中科院战略先导专项 (XDB40020401)和中科院青促会(2019389)等项目资助。

论文信息: Jin, Z., Liao, P., Jaisi, D., Wang, D., Wang, J., Wang, H., Jiang S., Yang, J., Qiu, S., Chen, J. Suspended phosphorus sustains algal blooms in a dissolved-depleted lake. Water Res., 2023, doi: 10.1016/j.watres.2023.120134

论文链接: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135423005705.

(陈敬安课题组/供稿)

附件下载: