长江、黄河有机碳溯源与生物碳泵效应取得新的研究进展

生物碳泵(BCP)在地表水中形成的内源有机碳(AOC)可能是一个重要的碳汇。然而在全球遗失碳汇中的位置、大小、变化和机制尚不确定。前期研究表明,在清水条件下,由于光线可以渗透到水体,水生光合生物利用水体中DIC形成有机碳进行埋藏,形成稳定碳汇。但是对于高浊度水体中AOC的形成机制尚不清楚,特别是对于大的河流系统而言。

针对以上科学问题,中国科学院地球化学研究所环境地球化学国家重点实验室刘再华研究员领导的喀斯特(岩溶)水-碳循环研究小组,利用水化学、同位素组成、C/N比及生物标志物特征相结合的手段,于2016年和2017年在长江黄河开展了大江大河有机碳溯源与BCP效应机制的研究。结果表明:

(1)两条河流的水化学具有明显的季节变化。雨季,由于稀释效应,各离子浓度降低,而旱季离子浓度增加。有机质C/N比和 13C值均较低,反应了BCP效应的存在。

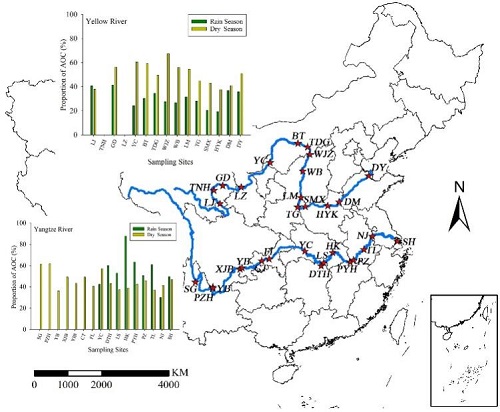

(2)以正构烷烃为主要生物标志物,分别计算出了长江、黄河雨季、旱季AOC的比例,长江AOC比例为29%-88%(平均49%),雨季(55%)高于旱季(46%);黄河AOC比例为19%-68%(平均41%),雨季(31%)低于旱季(51%),表明两条河流都具有强烈BCP效应,但是季节差异明显(图1)。旱季由于长江较低的溶解CO2浓度限制了水生光合生物的光合作用,导致BCP效应降低,因此AOC比例降低;黄河枯水期BCP效应较强主要是由于旱季光照增强的结果。

(3)即使在高浊度的河流中,如黄河,水生光合作用对DIC的利用同样可以产生大量的A

上述结果综合表明,无论是在清水系统还是高浊度的河流中,由于水体的BCP效应的存在,都可以产生大量的AOC,这为寻找陆地遗失碳汇提供了可能的研究方向。

图1 长江、黄河雨季、旱季内源有机碳(AOC)占比

该研究得到了中国科学院先导专项(XDB40020000)和国家自然科学基金项目(42130501, U1612441和42177248)的资助,相关研究结果发表在国际环境学期刊《Science of the Total Environment》上,文章链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721075070

(刘再华课题组/供稿)

附件下载: