五百年的演变,揭示亚热带森林沉降汞的前世今生

森林生态系统是全球重要的汞汇,同时也是全球汞循环过程中最为活跃的关键地带之一。全球而言,森林生态系统能够以凋落物的形式从大气中转移1000~1200Mg的汞进入到陆地生态系统中,约占全球大气汞储库的20%。凋落物中的汞进入森林土壤系统中之后的归趋如何,一直以来存在诸多争议。如此大量的汞以凋落物中的形式进入土壤中之后,到底是经历了怎样的重要的生物地球化学过程,不同的生物地球化学过程是如何决定凋落物中汞再还原过程,最终凋落物中的汞以怎样的份额重新回归到大气,抑或是被封存在土壤系统中,上述问题的回答对于全面认识表生条件下的汞循环过程至关重要。

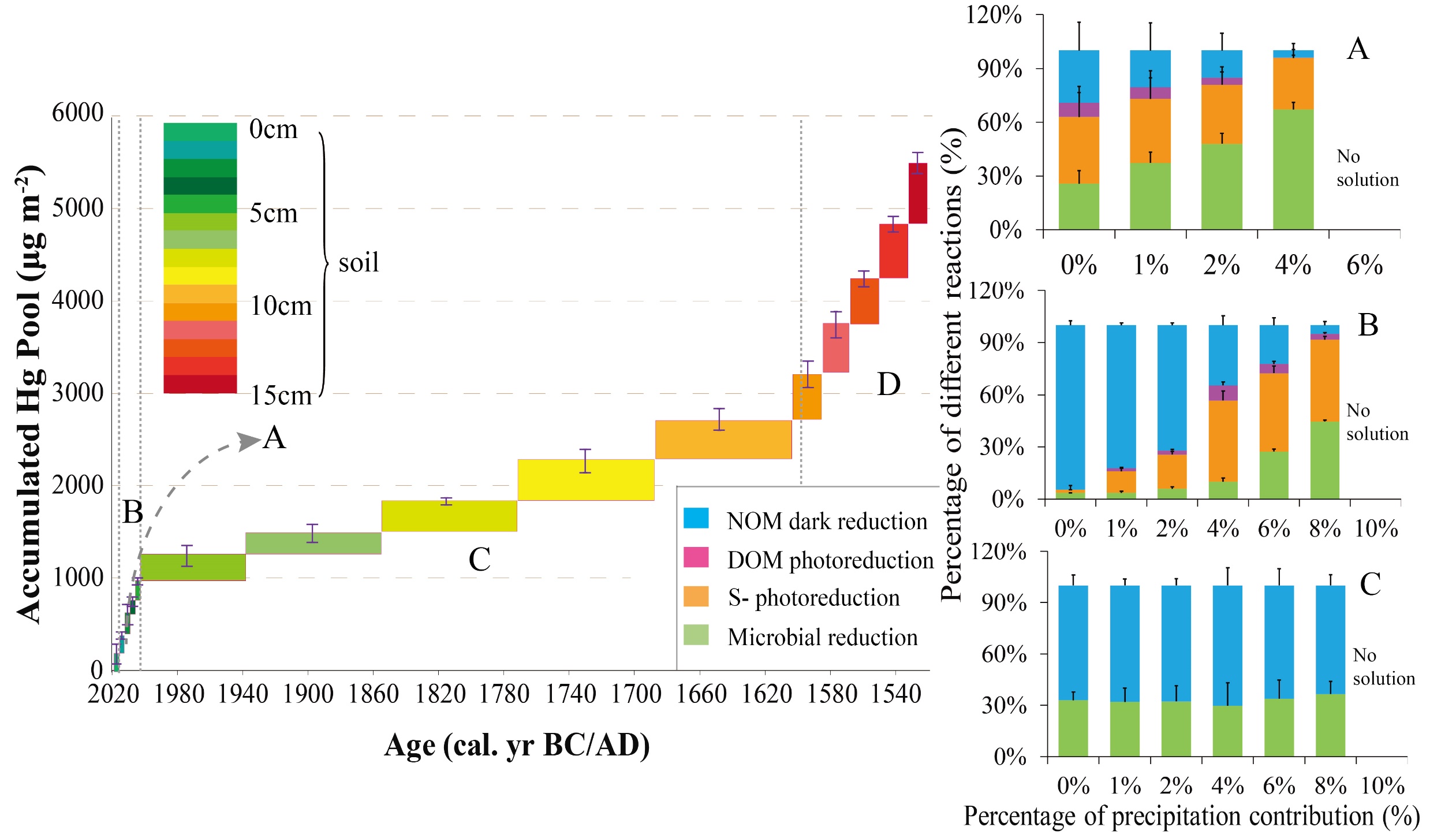

针对以上研究中存在的问题,中国科学院地球化学研究所的冯新斌课题组通过示踪哀牢山常绿阔叶林森林中凋落物降解实验以及高分辨率的土壤剖面过程的汞同位素以及碳同位素的变化,构建汞同位素质量平衡模型,定量揭示不同过程在不同历史时期沉降汞丢失过程的贡献份额:

(1)在2年的凋落物降解过程中,微生物的还原过程和有机硫结合态汞的光致还原过程是造成沉降汞丢失的主要途径,约60%~90%的汞丢失是由上述过程造成的;

(2)在2~20年的降解过程中,有机质的暗还原过程得到了进一步的加强;

(3)在20~420年降解过程中,有机质的暗还原过程是汞还原过程的主导因素,约占汞丢失的三分之二;

(4)经过420年的沉降后,沉降汞达到了一种相对“老化”的阶段,几乎不再参与表生条件下的汞的生物地球化学循环。

本研究是提出了亚热带森林土壤存在汞的有机质暗还原的证据,并量化了该过程的重要性。该研究为建立全球生态系统汞循环模型奠定基础。相关研究结果发表在自然指数期刊《Environmental Science & Technology》上,文章链接:https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.est.0c00950。

上述研究工作得到了国家自然科学基金(41430754, 41829701, 41703134, 41921004),中国科学院专项A(Pan-TPE, XDA2004050201)以及王宽诚教育基金的资助。

沉降汞的累积以及多种生物地球化学过程对于汞丢失贡献份额的定量解析

(冯新斌课题组/供稿)

附件下载: